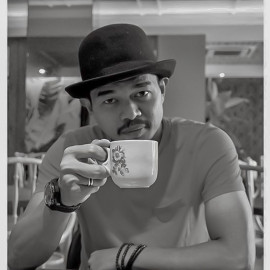

WAKTU di mobil saya menunjukkan pukul 14:08 WIB. Seperti biasa setiap hari di jam segini, saya tengah dalam perjalanan menuju tempat latihan Persija, di kawasan Halim, Jakarta Timur. Jakarta tengah diguyur hujan cukup lebat siang ini, jalanan pun dibuat agak merayap karenanya.

Jarak antara rumah saya dengan lapangan Sutasoma, menurut aplikasi navigasi di ponsel saya kurang lebih 8 KM. Sedang waktu tempuhnya berkisar antara antara 30 hingga 60 menit, tergantung dari kondisi jalanan ibu kota yang susah ditebak. Dengan estimasi jarak dan waktu tempuh seperti di atas, jika latihan dimulai jam 4, maka paling lambat satu jam sebelum latihan saya sudah berada di Mes.

Hujan turun semakin lebat, membuat jarak pandang menjadi sedikit terbatas. Di tengah suasana yang sendu ini, saya pun berinisiatif memutar lagu-lagu lama, tujuan untuk "memperkeruh" suasana. Entah mengapa penyanyi yang seketika terlintas di benak saya adalah Albert Leornes Greene. Maka saya pun segera membuka aplikasi musik di ponsel saya, dan memutar lagu-lagu penyanyi yang akrab disapa Al Green tersebut.

Alhasil, suara khas penyanyi 72 tahun kelahiran Forrest City (Arkansas, Amerika Serikat) tersebut, membuat suasana menjadi semakin syahdu. Posisi saya tengah berada di antrian lampu merah kalibata dari arah pasar minggu, ketika “How Can You Mend a Broken Heart” mulai mengalun.

Perpaduan antara hujan dan lagu-lagu lama selalu mampu mengembalikan kenangan di masa lalu. Begitu pula saat ini. Entah dari mana, tiba-tiba di ujung ingatan saya menyembul sebuah peristiwa tujuh belas tahun lalu. Peristiwa yang terjadi di Batu, sebuah kota kecil di lereng gunung Panderman, Malang, Jawa Timur. Kisah antara saya dengan salah satu simpatisan Persija Jakarta.

Sepanjang dua puluh tahun saya mengenal dan bersinggungan secara langsung dengan pendukung Persija Jakarta, hubungan kami tidak lah selalu manis dan baik-baik saja. Lamanya persahabatan kami memang membuat hubungan kami cukup rapat. Namun demikian, bukan berarti tidak pernah terjadi masalah sama sekali.

Kami memang selalu mencoba membina hubungan yang sehat dan fair, baik secara lahir terlebih lagi bathin. Artinya kami selalu membuka ruang untuk saling mengoreksi, tentu dengan tujuan untuk menjadikan satu dengan yang lain menjadi lebih baik.

Hal tersebut membuat dalam beberapa kesempatan, perbedaan pendapat pun tidak dapat terelakkan. Bahkan tidak jarang cukup tajam, hingga meninggalkan sedikit keretakan. Namun, karena kita sepakat dari awal untuk menjadi sahabat dan bukan sekadar menjadi teman, maka kami pun selalu dapat menemukan jalan untuk merekatkannya kembali.

Ambil contoh ketika saya memutuskan untuk terbang ke Malaysia, dan bermain untuk Selangor, pada awal 2005. Ketika itu pendukung Persija tidak dapat menerima keputusan saya. Alasan yang saya sampaikan ke publik ketika itu adalah ingin mencari tantangan baru. Satu lagi, karena saya merasa tidak siap jika harus bermain melawan Persija Jakarta, maka saya memilih untuk bermain di Malaysia.

Padahal sejujurnya, ada alasan lain yang jauh lebih kuat yang mendasari keputusan saya untuk pergi, atau tepatnya “dipaksa” pergi. Alasan yang belum pernah saya kemukakan ke publik. Mungkin suatu saat nanti ketika waktunya tepat saya akan bercerita, namun tidak sekarang. Karena pada artikel ini, saya sedang ingin membahas tentang hal yang tidak kalah penting dari kepindahan saya ke Malaysia tersebut.

Contoh lain adalah saat saya memutuskan untuk “kuliah” dua semester di kota Bandung, dengan bergabung ke Pelita Bandung Raya, pada 2014. Gejolak ketika itu lebih besar dari kepindahan saya ke Selangor. Disamping karena jumlah pendukung Persija memang sudah jauh lebih besar dari tahun 2004, namun juga karena permasalahan antara saya dengan Persija ketika itu menjadi pembahasan publik secara luas.

Banyak di antara pendukung Persija yang mengerti. Namun lebih banyak lagi yang tidak memahami keputusan saya. Tak pelak, saya pun dianggap tidak loyal dan bahkan oleh sebagian dari mereka saya dicap sebagai penghianat.

Apakah itu menjadi masalah? tentu saja tidak. Nukankah level tertinggi dari persahabatan adalah ketika kita saling mencaci, namun tidak ada sedikitpun sakit hati.

Pada akhirnya dalam beberapa kesempatan, rasanya saya memang harus bersepakat dengan Ismed Sofyan. Pada suatu ketika sahabat saya tersebut pernah berujar, “Dalam hidup terkadang ada hal-hal yang mungkin tidak kita pahami, namun harus dimengerti”.

Kembali pada topik awal yang ingin saya bahas dalam artikel ini. Kejadian itu terjadi di awal November tahun 2002, kira-kira jam di 11an malam. Saat itu saya tengah menjalani pemusatan latihan bersama tim nasional, di kawasan Agro Wisata, Batu, Malang, Jawa Timur.

Hujan masih saja turun, jalanan nampak semakin padat. Sesekali kilat menyalak di angkasa, gemuruhnya pun menyusul kemudian. Suara pemenang 11 Grammy Award yang juga disebut-sebut sebagai One of the most gifted purveyors of soul music itu pun masih mengalun merdu di mobil saya. Kali ini membawakan lagu berjudul, “Let’s stay Together”. Dengan hati-hati saya melanjutkan perjalanan, perlahan-lahan lampu merah Dewi Sartika pun terlewati.

Bulan Maret tahun 2002, saya mengalami cedera yang sangat parah, terparah dalam karir saya sebagai pesepak bola. Pada sebuah pertandingan liga, antara Persija Jakarta melawan Arema Malang di Lebak Bulus, sebuah tackle ngawur dari penjaga gawang lawan membuat tulang tibia bagian dalam ankle sebelah kiri saya patah. Tidak hanya itu, tempurung lutut sebelah kiri saya pun turut bergeser. Cedera yang membuat saya harus menepi dari lapangan hijau selama kurang lebih enam bulan.

Anehnya, di akhir kompetisi saya tetap dipanggil ke tim nasional yang dipersiapkan menghadapi Piala Tiger (sekarang AFF Cup) 2002. Kebetulan hajatan dua tahunan kali ini akan dimainkan di Jakarta. Padahal hampir semusim penuh saya tidak bermain secara kompetitif. Saya hanya bermain di 10 pertandingan awal liga, plus 20 menit di laga terakhir Persija musim itu.

Mungkin Ivan Kolev (pelatih tim nasional ketika itu) merasa sangat mengenal saya. Sehingga dia mungkin berpikir, jika dalam dua bulan masa persiapan, kondisi saya akan membaik dan siap untuk tampil bersama tim nasional.

Liga sendiri sudah berakhir di awal Oktober, dan seminggu kemudian tim nasional langsung melakukan pemusatan latihan. Kondisi saya secara medis memang sudah membaik, namun secara fisik apa lagi secara psikologis saya belum benar-benar pulih. Trauma akan benturan masih menggelayuti benak saya.

Menolak panggilan tim nasional adalah sebuah kesalahan besar, dan saya pernah melakukannya sekali. Jadi saya tidak akan melakukannya lagi. Maka dengan segala ke-tidak siap-an saya ketika itu, saya pun berangkat menuju pelatnas tim nasional di Batu, Malang.

Ivan Kolev adalah seorang pelatih yang terkenal “tidak berperi kemanusiaan”. Disiplin dan program latihannya sangat lah ketat, dan berat. Apa lagi di masa persiapan sebelum turnamen besar seperti saat ini. Kami benar-benar dibuat susah berjalan, iya literally susah berjalan.

Saya masih ingat, ketika itu kita diwajibkan melahap menu latihan tiga kali sehari. Pagi kami berlatih di gym, siang bersepatu karet melakukan cross country, dan sore hari baru berlatih di lapangan.

Oh iya teman sekamar saya adalah Aples Gideon Tecuary, pemain asal Papua yang ketika itu memperkuat Pelita Jaya. Ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang ketahui tentang sosok Aples Tecuary. Di balik wajahnya yang sangar dan gaya bermainnya yang galak cenderung kasar, Aples adalah pribadi yang sangat ramah dan sangat lucu. Selain itu dia juga sangat religius. Setiap malam menjelang tidur, Aples selalu menyempatkan diri untuk membaca Alkitab.

Lampu lalu lintas menyala merah, saya pun segera meginjak pedal rem. Mobil pun berjalan melambat, dan tak lama kemudian berhenti. “Ok lampu merah Pusat Grosir Cililitan (PGC)”, ujar saya dalam hati. Waktu di mobil menunjukkan pukul 14:40 WIB, ah tak terasa sudah 32 menitan juga saya berada di jalan. Di sela-sela derap air hujan yang menerpa atap mobil, suara merdu Al Green membawakan “Lay It Down” terdengar lirih menyayat hati.

Malam itu, sebuah panggilan dari nomer tak dikenal masuk ke ponsel saya. Saya sudah terlelap. Sebuah suara diikuti dengan tepukan, membangunkan saya dari tidur. “Beng, Beng HP lo bunyi tuh”, ujar Aples membangunkan saya. Saya pun terbangun dan segera meraih ponsel saya.

Tanpa melihat siapa yang menelefon saya pun langsung mengangkatnya.

“Hallo”, ucap saya lirih khas orang baru bangun tidur.

“Dengan Bambang?”, tanya orang di ujung sana.

“Iya, ini siapa?”, tanya saya balik.

“Lo ngga kenal gue, tapi gue tau lo. Gue cuma mau bilang, kalo lo sampe pindah dari Persija mati lo”, ujar orang tersebut.

“Hallo ini siapa ya?”, tanya saya dengan nada penasaran sambil membenarkan posisi duduk.

“Lo gak perlu tau siapa gue, pokoknya kalo lo pindah dari Persija, gue akan cari lo”, jelas orang tersebut dan langsung menutup telefon.

Di tengah nyawa saya yang belum benar-benar menyatu karena baru bangun dari tidur, telefon tadi membuat saya terpaku. Saya tertegun antara mimpi atau sadar. Melihat kejadian tersebut, Aples berhenti membaca Alkitab, dan bertanya kepada saya.

“Kenapa lo Beng?”, tanya Aples. Saya masih saja terdiam.

“Wooii kesambet setan lo?”, teriak Aples sambil melempar bantal ke arah saya, karena saya tidak juga menjawab.

“Gue diancam mau dibunuh”, ujar saya perlahan.

“Sama siapa pe’aaaaa?”, tanya Aples setengah tertawa.

“Ngga-ngga ini serius Ples”, jawab saya dengan nada serius. Mimik muka Aples pun seketika berubah,

“Ah yang bener lo, siapa yang ngancem?”, tanya Aples mulai ikutan serius.

Lampu rem Toyota Camry di depan saya tiba-tiba menyala, Mobil itu pun mendadak melambat, seketika saya pun ikut berhenti. Secara reflek saya pun membunyikan klakson. "Hallah ngapain sih ini?", gumam saya dalam hati. Setelah beberapa saat, oh ternyata ada sebuah motor keluar dari gang dan nyelonong memotong jalan, hingga membuat mobil di depan saya mendadak berhenti.

Hujan memang cukup lebat, membuat jarak pandang sedikit terbatas. Saya mungkin salah telah membunyikan klakson, karena memang bukan salah si pengemudi Camry di depan saya. Tapi bagaimana lagi, wong saya juga kaget.

Al Green masih saja setia menemani perjalanan saya siang ini, tanpa kenal lelah ia masih saja melantunkan lagu-lagu hits-nya di masa lalu, dan kali ini giliran "Tired of Being Alone" mengalun dengan indah.

“Gue ngga tau dari siapa?”, jawab saya masih sedikit shock.

“Emang dia ngomong apaan?”, lanjut Aples penasaran.

“Kalo lo pindah dari Persija lo mati, lo ngga kenal gue, tapi gue tau lo”, jawab saya menjelaskan.

“Dia ngga nyebut nama?”, tanya Aples lagi.

“Gue tanya kagak jawab”, jawab saya.

“Coba lo telefon balik aja”, saran Aples. "Oh iya ya", ujar saya lirih.

Rasa penasaran, membuat saya memutuskan untuk menelefon balik nomer yang tadi masuk ke ponsel saya. Dari ujung sana terdengar suara mesin penjawab.

“Keliatannya dia telefon dari Wartel Ples, yang jawab mesin”, ucap saya pasrah sambil menitip telefon.

“Emangnya lo jadi ke PSM? atau ke PSPS?”, tanya Aples setengah menebak.

“Kagak lah, gue udah perpanjang kontrak 2 lagi tahun di Persija”, jawab saya memastikan.

“Kenapa lo ngga jelasin ke dia?, ujar Aples memberi saran.

“Gue tanya siapa dia aja ngga jawab, malah dimatiin telefon, gimana gue mau jelasin”, jelas saya.

“Hehehe orang setres aja kali itu”, Aples coba menenangkan saya.

Saya pun kembali merebahkan badan. Kepala saya menengadah menghadap ke atas, tatapan saya nanar menembus langit-langit kamar. Siapakah gerangan orang tadi? Sebuah pertanyaan yang tak pernah terjawab.

Saat itu, walaupun dalam kondisi cedera, saya adalah pemain paling diinginkan di bursa transfer akhir musim. PSM, PSMS, PSPS, dan Persikota secara terang-terangan memberikan penawaran kepada saya. Klub mana yang tidak berminat pada pemain yang dua tahun sebelumnya menjadi top skor liga, dan tahun kemarin dinobatkan sebagai pemain terbaik Indonesia? Apa lagi usianya masihmuda, 22 tahun.

Melihat banyaknya klub yang mengincar saya, dan tidak mau kehilangan service saya, maka Persija pun segera memagari saya. Kontrak saya yang sejatinya masih tersisa enam bulan lagi pun diperpanjang hingga tiga tahun ke depan. Walau ketika itu kondisi saya tengah dibekap cedera parah, dan belum tahu kapan dapat merumput kembali.

Sampai dengan ketika saya menulis artikel ini, penelefon misterius malam itu tidak pernah terungkap jati dirinya. Tidak dapat saya mungkiri, ada trauma yang membekas setelah peristiwa tersebut. Dan sejak saat itu hingga sekarang (18 tahun berselang), saya memutuskan untuk tidak lagi menerima telefon dari nomer yang tidak saya kenal, siapapun itu.

Bahkan dalam beberapa kesempatan, telefon dari menteri atau ajudan presiden pun tidak saya angkat, jika nomernya tidak saya kenali. Setelah mereka mengirimkan pesan pendek, barulah saya yang menelefon balik. Ada perasaan unsecure dan tidak nyaman, ketika ingin mengangkat telefon dari nomer yang tidak dikenal.

TDi tengah suasana yang syahdu, tiba-tiba terdengar suara Terry Johnson membawakan “I Only Have Eyes For You”. “Loh, loh ini kok jadi The Flamingos”, heran saya dalam hati. Saya pun meraih ponsel saya dan melihat apa yang terjadi. Hmmm ternyata memang terselip satu lagu The Flamigos di playlist Al Green di spotify saya.

Seorang tentara berseragam biru muda berdiri di tegah jalan. Ia nampak memeriksa dan memastikan pengemudi dari setiap mobil yang lewat. Sebuah prosedur wajib setiap kita memasuki kawasan militer. Iya, saya sudah mulai memasuki kawasan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusumah. Setelah membuka kaca dan memberikan salam serta diperiksa, saya pun kembali melaju.

Kali ini sedikit perlahan, bukan saja karena hujan masih saja membatasi jarak pandang, namun juga karena sekarang saya sudah berada di kawasan militer, artinya kecepatan maksimal hanya berkisar antara 20 sampai 30 KM per jam. Tak lama kemudian mobil yang saya kendarai pun mulai memasuki parkiran Mes Persija Jakarta.

Di atas adalah secuil kisah antara saya dengan simpatisan Persija, delapan belas tahun lalu. Dalam beberapa kesempatan saya sempat menyampaikannya ke publik, namun saya tidak pernah benar-benar menceritakan secara detail apa yang terjadi. Saya juga pernah berjanji untuk bercerita mengenai ancaman tersebut, dan sekarang janji itu telah terbayar lunas.

Tulisan ini sendiri sebenarnya sudah saya buat sejak pertengah tahun 2019, dan selama ini tersimpan di laptop saya. Baru setelah saya pensiun sebagai pesepak bola, baru saya memutuskan untuk mem-posting artikel ini, dan membagikan kisah "Saya, Pendukung Persija, dan Sebuah Telefon Misteri" ini kepada anda sekalian.

Semoga artikel ini dapat menemani anda sekalian di masa-masa kita sedang #DirumahAja ini.

Selesai….